한계기업에 대한 대책 마련이 시급하다.

최근 고금리·고물가·고환율 등의 여파에 따른 글로벌 경기침체와 함께 신용위험 리스크가 고조되고 있어서다. 특히 회사채와 국고채 금리 차인 신용스프레드가 커진다는 점은 은행 대출로 연명해온 기업들의 부실화를 부추길 수 있다.

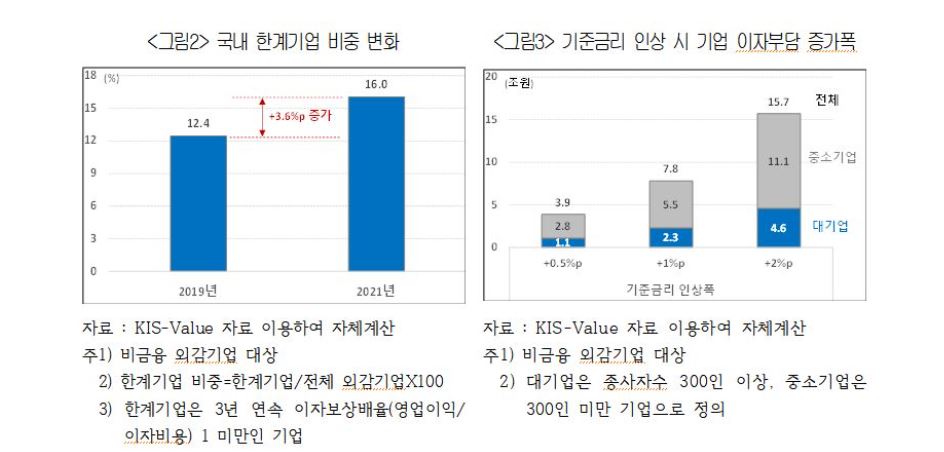

대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)에 따르면, 2021년 국내 한계기업 비중은 16%로 코로나 위기 이전인 2019년 12.4%보다 약 3.6%포인트나 높아졌다.

이들 기업의 목숨줄을 잡고 있는 것은 금리라고 할 수 있다. 신용등급 하락 등으로 회사채 발행이 어려워진 기업들이 은행에 대출을 받으려면 고금리를 감수해야 하기 때문이다.

관건은 최근 금리 수준이다. 한국은행이 지난 달 29일 업데이트한 '10월 금융기관 가중평균금리'에 따르면, 예금은행의 기업대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 9월보다 0.61%포인트 오른 연 5.27%까지 치솟았다.

이는 최근 코로나발(發) 경제 위기 진행 상황에서 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 원자재 가격의 급등으로 인한 생산자 물가가의 고공행진으로 인플레이션 우려가 높아지자, 한은이 기준금리 인상에 나선 결과다.

문제는 이 같은 기조가 당분간 이어질 수 있다는 점이다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 잡기 위해 내년에도 금리인상을 시사한 상태여서, 한은도 한미 간 금리역전을 좁히기 위해 금리를 올릴 가능성이 높다.

금리인상 압박이 커지면서 한계기업 등의 부담도 비례해 증가하게 된다. 미국 등 각 국의 금리인상으로 글로벌 경기둔화세는 갈수록 급격해져, 우리 기업들은 수출 부진 등으로 채산성이 악화될 수 있다. 이는 자금난이라는 악순환 고리로 연결된다.

이것이 앞으로 현실화될 경우 저금리와 코로나19 특별 금융에 의존해 온 부실징후 기업들이 위기에 처할 수 있다.

한국경제연구원에 따르면, 기업 전체 연간 대출이자 부담액이 올해 9월 33조7000억원에서 내년 12월 49조9000억원으로 16조2000억원이나 늘어날 것으로 예측됐다.

그간 장기화된 저금리 기조에 익숙해진 기업들이 아직 코로나 충격에서 회복하지 못한 채로 기업대출금리가 인상될 경우 기업들이 직격탄을 맞을 수 있다는 얘기다.

부실기업이 늘어난다는 것은 국가 재정은 물론 전체 산업 및 경제에도 악영향을 미칠 게 빤하다. 구조조정 타이밍을 놓쳐, 부실 징후 및 부실 기업을 그대로 방치했다가는 서민 경제와 국가 경제 기반이 흔들릴 수 있기 때문이다.

때문에 정부 차원의 부실징후 기업에 대한 선별 작업은 물론 선별적인 금융 지원 등의 정교한, 선제적 조치가 시급하다. 그렇다고 노동자의 희생을 강요하는 인력 구조조정에만 매몰될 경우, 되려 내수 시장의 급격한 위축과 사회적 반발 등 유탄을 맞을 수 있다.

이에 산업은행 등 국책금융기관 및 민간 금융사들은 부실 기업 대주주 책임과 관련 명확한 기준 마련 등 공정하고 투명한 원칙을 세워 선별지원에 나서는 한편 한계기업 퇴출 및 인수합병 등 구조조정을 속도감 있게 추진해야 할 것이다.